膀胱がんとは

膀胱がんは、泌尿器科領域では、前立腺がんに次いで2番目に頻度の高いがんです。発症年齢は60〜70歳が最も多く、男女比は約3:1と男性に多くみられます。

リスク要因として、喫煙、染料、シクロフォスファミド、骨盤内臓器に対する放射線被曝などが考えられています。現在では喫煙が最大の危険因子となっています。

膀胱がんは、膀胱粘膜、粘膜下層内にがんがとどまっている表在性膀胱がんと膀胱の筋肉や膀胱外にまでがんが発育した浸潤性膀胱がんに大別されます。通常、膀胱がんは非浸潤性と浸潤性のものと分けられます。

- 非浸潤性膀胱がん

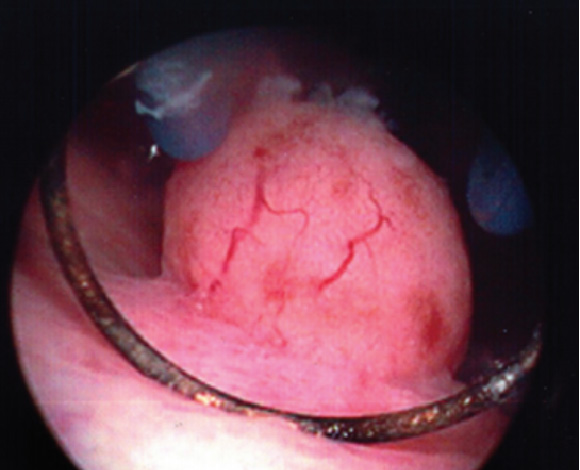

- 膀胱筋層には浸潤していない膀胱がん(表在性がん)のことをいいます。この膀胱がんはカリフラワーやイソギンチャクのように表面がぶつぶつと隆起した形態をとることが特徴的です。しかし、表在性がんは膀胱内に再発しやすいという特徴があるため、しばしば膀胱内に薬物注入療法が実施されます。

- 筋層浸潤性膀胱がん

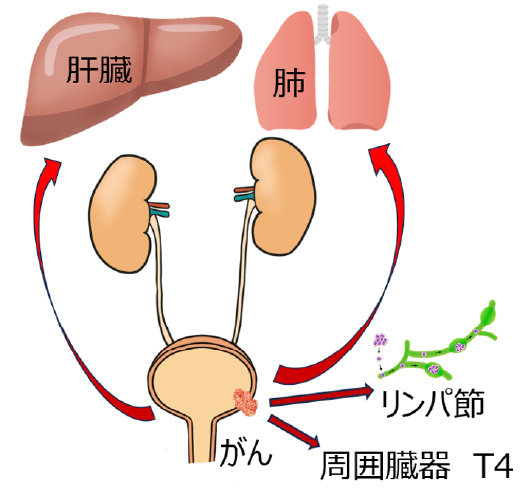

- 膀胱の筋層まで浸潤したものを筋層浸潤性膀胱がんといい、このがんは膀胱壁を貫いて、壁外の組織へ浸潤したり、リンパ節や肺や骨に転移を来す危険性が高いものとなります。

検査・診断

膀胱がんの症状として、検診での尿潜血(尿に目で見てわからない程度の血液が混じっている)陽性所見より偶然見つかるもの、症状がない突然の肉眼的血尿(目で見て明らかに尿が赤い)、なかなか治らない繰りかえす膀胱炎(排尿痛、残尿感、頻尿、排尿困難)の検査中に見つかることがほとんどです。

診断には、膀胱内をカメラ(内視鏡)で見ることが必要です。当院では軟性膀胱鏡(ファイバー内視鏡で柔らかい)を用いており、男性でもほとんど痛みなく検査することが可能です。

また狭帯域光観察(Narrow bandimaging:NBI)という画像を強調する観察技術を用いて、通常の検査ではわかりにくい腫瘍を診断することも可能となっています。

尿の通り道に出来るがんのため、腎臓や尿管に腫瘍がないか、また他臓器への転移の有無などがんの進行の具合を調べるには、CTスキャン、MRI、骨シンチなどの放射線科の検査が必要です。

膀胱癌の病期(ステージ)

TNM分類というものが広く用いられています。

T:局所でのがんの進展度、N:所属(骨盤内)リンパ節転移の有無と程度、M:他の臓器への転移の有無の3つに分けて病期を表します。

- T:局所でのがんの進展度

-

- Tis:上皮内がん

- Ta:がんが粘膜内に限局している。

- T1:がんが粘膜下に浸潤しているが、膀胱筋層へは及んでいない。

- T2:がんが膀胱筋層まで浸潤している。

- T3:がんが膀胱筋層を越え、周囲脂肪組織に浸潤している。

- T4:がんが前立腺、子宮、膣、骨盤壁、腹壁など周囲へ浸潤している。

- N:所属(骨盤内)リンパ節転移の有無と程度

-

- N0:所属リンパ節に転移はない。

- N1:2cm以下の1個の所属リンパ節転移がある。

- N2:2cmを超え5cm以下の1個の所属リンパ節転移、または5cm以下の所属リンパ節転移が複数個ある。

- N3:5cmを超える所属リンパ節転移がある。

- M:他の臓器への転移の有無

-

- M0:他の臓器への転移はない。

- M1:他の臓器への転移がある。

病期(ステージ)

- 0期

- 粘膜上皮にとどまっている。

- Ⅰ期

- 粘膜上皮の下の粘膜下結合組織に広がっている。

- Ⅱ期

- 筋層に達している。

- Ⅲ期

- 筋層を越え、膀胱の周囲の脂肪組織や臓器に広がっている。

- Ⅳ期

- 骨盤壁や腹壁に広がっている。または、がんの広がりに関係なくリンパ節転移か遠隔転移(離れた臓器への転移)のいずれか、あるいは両方がある。

治療

膀胱がんには、全身麻酔または下半身麻酔下での膀胱腫瘍を切除する経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT)による治療がまず行われます。また、この内視鏡的切除により得られた腫瘍組織を病理学的に検査することにより、悪性(がん)かどうか、悪性の程度、また浸潤度(膀胱壁にどれくらい深くまで進行しているか)などを診断します。

表在性膀胱がんであれば、内視鏡手術で完全に切除することで根治が可能ですが、腫瘍が多発している場合、表在性でも悪性度が高い場合、粘膜内に存在する腫瘍(上皮内がんCarcinoma in situ: CISと言います)では、膀胱内の再発の可能性が高いため、追加治療として膀胱内に薬剤(抗がん剤またはBCG結核ワクチン)を術後1回または6回(1回/週)を再発予防、治療として投与することがあります。また、表在性膀胱がんの膀胱内再発率は高く、1-2年以内に60〜70%の方が再発することが知られています。

最近では光線力学診断剤アラグリオ(一般名:アミノレブリンサン酸塩酸塩顆粒剤)を用いることで微小病変を可視化することが可能となり、手術後の再発を低下させることができると考えられます。適応がある患者さんには手術時に積極的に使用しております。(薬剤の副作用の問題もありますので、気になる方はお問い合わせください)

最初の手術で、T1(粘膜下層までの浸潤)、high Gradeと診断された場合、second TURBTと呼ばれる2度目の切除術を後日追加で行います。その意味として、腫瘍周囲や、腫瘍底部に残存が無いか、特に筋肉層まで浸潤がないかを確認することが目的です。

浸潤性膀胱がんの場合は、膀胱全摘除術(男性では膀胱と前立腺、女性では膀胱と子宮を摘除する)あるいは、部分切除術(膀胱の腫瘍と膀胱の一部を切除する)と言った全身麻酔での手術を必要とする可能性が高くなります。ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術は2018年に本邦で保険適応となり、現在急速に普及しています。これまでの開放手術と比べて、体への負担が軽く、輸血率や入院期間が減少します。

膀胱全摘除術を行った場合は、尿の通り道を作成する必要があります。

- 1.回腸導管造設(腸の一部を尿専用通路として作成し、尿の出口:スト-マをお腹に作り、尿を溜める採尿袋を装着します)

- 2.尿管皮膚ろう造設(尿管を直接皮膚につなぎます)

- 3.自排尿型新膀胱(腸管を用いて代わりの膀胱を作って尿道に吻合することにより、手術前のように尿道から排尿することができます)

上記の3つのうち、年齢、がんのタイプ、浸潤の程度、患者さんの希望などを考慮して選択しています。また、膀胱全摘除術時には、根治性(完全にがんを取り切って、術後再発リスクを下げる)を高めるために、通常骨盤内のリンパ節も十分に切除します(骨盤内リンパ節郭清)、また症例によっては同様の目的で術前に抗がん剤治療(術前化学療法)を行うこともあります。

膀胱全摘術は大きな負担を伴う手術になりますので、高齢や体の不自由やどうしてもストーマを作りたくない、などで手術の身体的・精神的負担に耐えられないと判断した場合は、抗がん剤治療と放射線治療を組み合わせた膀胱温存療法を行うこともあります(詳細は膀胱温存療法のページ)。

リンパ節や他臓器への転移を伴う場合、転移がある場合の治療は薬物治療が主体となります。薬物治療として、シスプラチンやカルボプラチンを中心とした多剤併用療法、免疫チェックポイント阻害剤による免疫療法、抗体薬物複合体療法等が挙げられます。

最近では吐き気止めなど、化学療法の副作用を軽減する薬剤の進歩により、軽い副作用でほとんどの方が安全に抗がん剤治療を行うことができます。効果には個人差があり、完全に治癒してしまうもの、不幸にして進行してしまうものなど様々です。

また、当科では進行尿路上皮がん(腎盂尿管がん、膀胱がん)に対する新薬の治験も積極的に行っていますので随時お問い合わせください。